植物が環境に応じて異なる防御物質を生み出す仕組みを明らかにし、同品種の中でも防御物質の多様性を保つことで、農薬への耐性をもつ虫や病原体が生じにくい、持続可能な農業の実現が期待されています。

農薬に頼らず、植物自身の力で病気を防ぐ

作物が生み出す多様な防御物質で、農薬耐性の発生を防ぐ

植物が環境に応じて異なる防御物質を生み出す仕組みを明らかにし、同品種の中でも防御物質の多様性を保つことで、農薬への耐性をもつ虫や病原体が生じにくい、持続可能な農業の実現が期待されています。

農薬に頼らず、植物自身の力で病気を防ぐ

作物が生み出す多様な防御物質で、農薬耐性の発生を防ぐ

研究によって実現したい未来

同じ農薬を使い続けると耐性をもつ虫や病原体が現れる

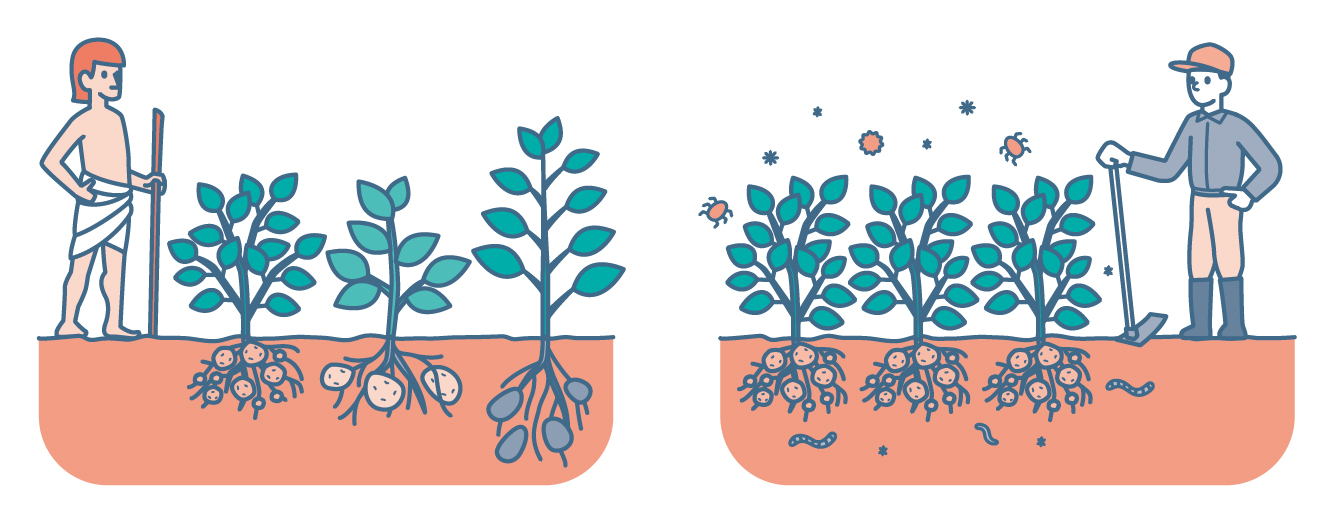

私たちの食生活を支える多くの農作物は、同じ品種を一斉に育てる「単一栽培」によって生産されています。効率的に収穫できる反面、この方法では同じような性質をもつ作物ばかりが隣り合っているため、病気や害虫が発生すると一気に被害が拡大してしまいます。

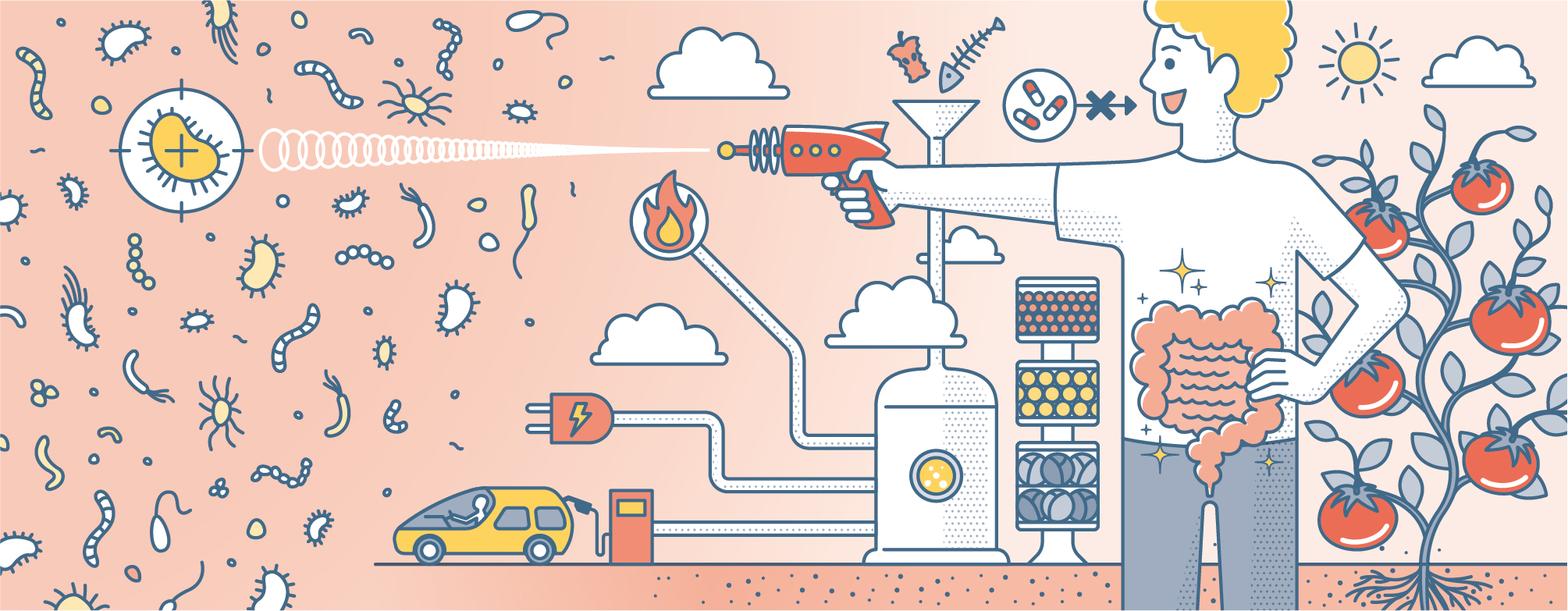

こうした問題を解決するために、長年にわたって農薬が利用されてきました。かつては人体や環境に悪影響を及ぼすものもありましたが、現在は研究の進展によって、生物への安全性が高く環境負荷も少ない農薬が使われています。しかし、新たな課題も生まれています。農薬を使い続けるうちに、その薬剤に対して抵抗性(耐性)を獲得した害虫や病原体が現れるようになったのです。こうなると、さらに新しい薬剤を開発しなければならず、終わりのない対策の繰り返しに陥ってしまいます。

古代インカ帝国では、さまざまな品種のじゃがいもを一緒に植えることで、経験的に単一栽培のリスクを回避していました。現代の農業でも同様に複数の品種を混合して栽培すれば、病害への耐性は高まります。しかし、それでは効率的な収穫が難しく、収益性や生産性の面で不利になるため、広く採用するのは難しいのが現状です。

自ら生産する防御物質の多様性で農作物を守る

こうした中で植物がもともと備えている防御の仕組みが注目されています。植物は、昆虫や病原体などの外敵から身を守るために、さまざまな化学物質を自らの体内で作り出しています。最近の研究では、同じ作物であっても、品種や育つ土地、環境によって作られる物質の種類が異なることが分かってきました。

この仕組みがさらに詳しく解明されれば、「同じ作物でも異なる防御物質をつくる個体」を組み合わせて栽培するという、新しい農業の形が見えてきます。たとえば、ある害虫や病原体がAという物質に耐性を獲得したとしても、Bという物質を産生する個体には影響がなく、一種類の害虫や病気で作物全体が被害を受けるのを防ぐことができます。このような方法で、農薬の使用量を減らして環境への負荷を軽減しながら、より持続的な農業が実現します。また、同じ作物の中で多様性を確保するため、効率的な栽培を妨げることもありません。

温暖化が進み、昆虫などの生息域が変化すると、これまでその地域には存在しなかった害虫の被害にあったり、新たな病原体が持ち込まれたりする可能性がありますが、このような多様な防御物質を持つ集団であれば、未知の病原体に対しても有効な防御を行える個体が存在する可能性が高くなります。

こうした研究が進んでいけば、未来には次のようなことが可能になるかもしれません。

- 農薬に頼らない「自己防衛型」農業の実現

- ひとつの農薬を長く使えて開発費の軽減

- 未知の病気にも強い栽培体系の実現

- 植物が生み出す防御物質から人にも有用な成分を発見して利用

- 大凶作を防ぎ、食糧の安定確保の実現

未来につながる現在の研究

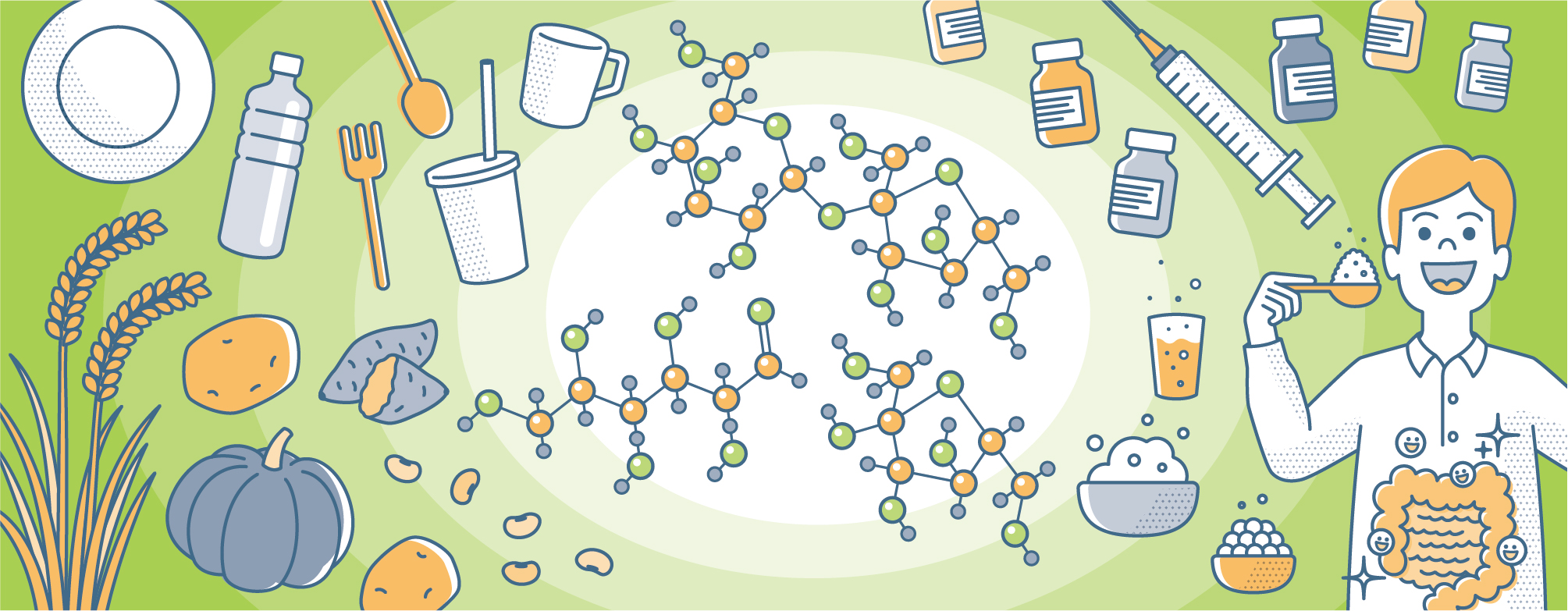

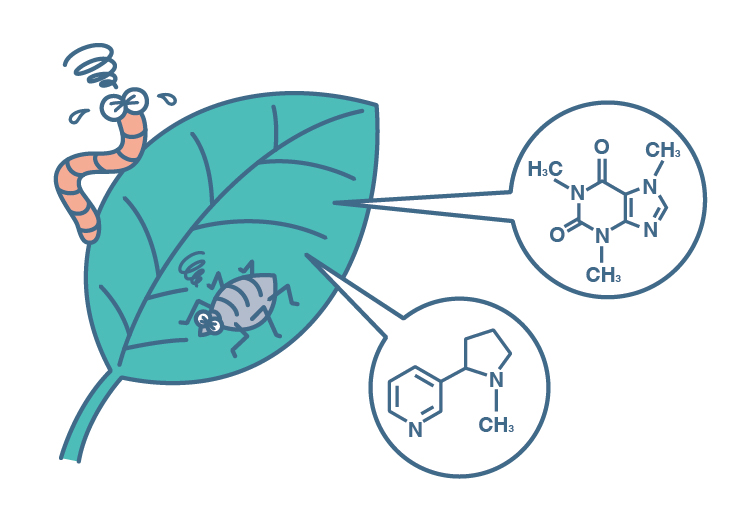

植物が自らの身を守るために、環境に応じて化学物質を作り出していることは、これまでの研究で明らかになってきました。このように、植物自身の生命維持には直接必須ではないものの、環境に適応して生き抜くために産生される小さな化合物を「二次代謝産物」と呼びます。

二次代謝産物には多くの種類があり、その中には人間の生活にも役立てられているものが少なくありません。たとえば、コーヒーに含まれるカフェインやタバコのニコチン、ハーブから抽出される香料成分などは、植物が昆虫などの食害から身を守るために合成している物質です。

日本で広く栽培されているイネについても、こうした二次代謝産物を産生することが知られています。近年では、日本以外の地域で栽培されているイネを対象とした研究も進み、これまで知られていなかった新たな二次代謝産物が数多く見つかりつつあります。現在は、品種や環境によって変化する二次代謝産物の多様性に注目し、それらを生み出すための鍵となる遺伝子を特定する研究が進められています。